2018年第三報

2018.07.31 東京大学大気海洋研究所 木村詞明, 羽角博康

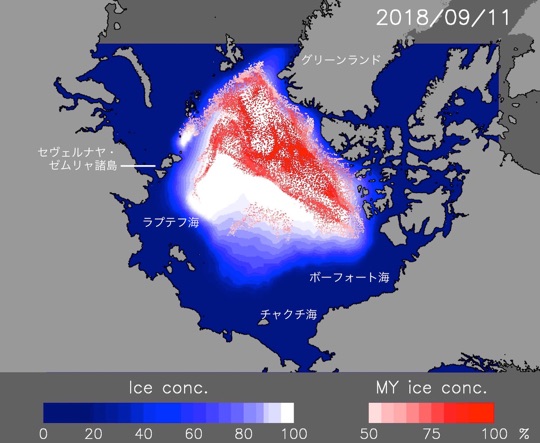

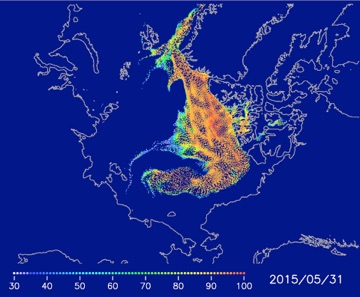

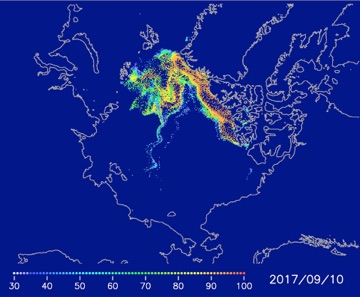

- 北極海のグリーンランドからカナダ多島海沖の海域には、厚い多年氷が分布しています。また、その一部はアラスカ側のボーフォート海一帯、および、ラプテフ海とセヴェルナヤ・ゼムリャ諸島方向に流出して広がっています。この多年氷分布パターンは9月まであまり変化せずに持続する見込みです。

厚い多年氷は、グリーンランドからカナダ多島海沖に集中して分布しています。これはどの年にもみられる一般的な分布傾向です。

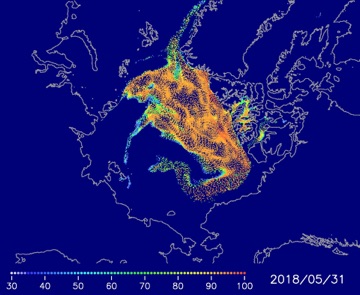

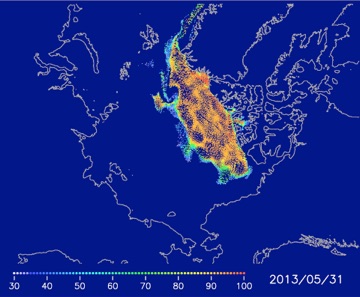

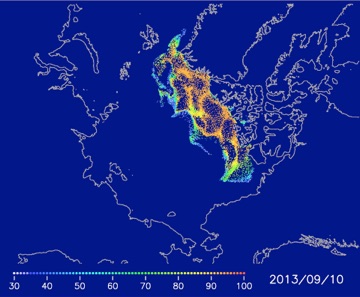

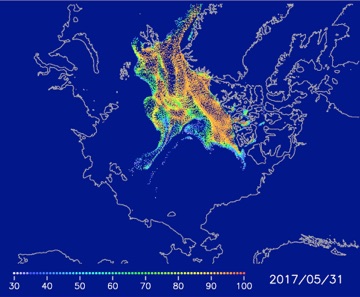

昨年から今年5月にかけての多年氷分布の変化(図3, 図4)を見ると、アラスカ側への多年氷の流出が多くあったことがわかります。また、大西洋側の氷縁に沿うようにカラ海方面に多年氷が広く存在している他、ラプテフ海方向にも帯状の多年氷の分布がみられます。

今後もこの多年氷分布の特徴をほぼ保ったまま9月にかけて海氷域が後退していく見込みです。とくにアラスカからカナダ沿岸や、セヴェルナヤ・ゼムリャ諸島付近では、氷縁近くまで多年氷が広がっており、船舶の航行時には注意が必要です。

来年以降は、5月の第一報公開時から多年氷の分布予測も同時に行う予定です。

海氷分布(白い部分:総密接度)の予測値は第一報と同じものをもちいています。

毎日の海氷予測図は国立極地研究所の北極域データアーカイブでも見ることができます。

解説:夏季北極海の多年氷分布の特徴

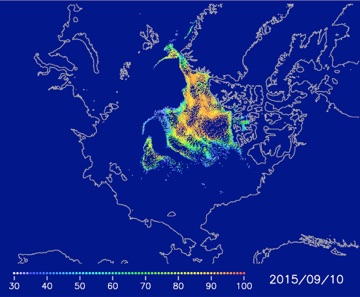

夏を越えて翌年まで残った氷を多年氷と呼びます。ここでは9月の海氷面積最小日に残っていた海氷を多年氷と考え、その分布の変化を知るために、2003年以降の各年の9月から翌年の10月末までその動きを追跡しました(図4)。海氷の動きの追跡には人工衛星搭載のマイクロ波放射計AMSR-EおよびAMSR2による観測画像から導出した毎日の海氷漂流速度(Kimura et al., 2013 [論文を見る])を使用しました。

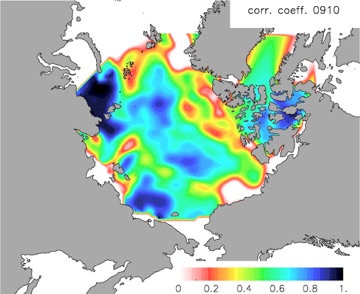

過去の夏の多年氷分布を見ると、5月から6月にかけての分布の特徴をほぼ維持しながら9月に向けてその面積が減っていく(海氷が融解していく)ことが分かります(図6, 7, 8)。実際、5月末の多年氷密接度と夏季の多年氷密接度との間には高い相関があります(図5)。しかし、単純に5月の多年氷密接度と夏季の多年氷密接度の相関から夏季の多年氷分布を予測すると、帯状の多年氷域などが検出できなくなってしまいます。例えば、北極航路を航行する際の厚い氷による危険度などを予測するとき、それを無視することはできません。

ここでは今年5月末までの多年氷分布を海氷漂流速度データから計算し、6月以降の分布は過去12年間の毎日の平均海氷漂流速度を使用して追跡することにより、その分布の変化を予測しました。

北極海の衛星モニタリングや海氷予報、ここで用いた予測手法についてのご質問は北極海氷情報室(sea_ice@nipr.ac.jp)までお問い合わせください。

この基礎となる研究はGRENE北極気候変動研究事業から始まりました。北極海氷予測は、2015年から始まった北極域研究推進プロジェクト(ArCS)でも実施されました。