2019年第三報

2019.07.29 東京大学大気海洋研究所 木村詞明, 羽角博康

- 北極海の海氷域面積は9月の最小期に約456万平方キロメートルまで縮小する見込みです。これは昨年の最小時よりやや小さい面積です。

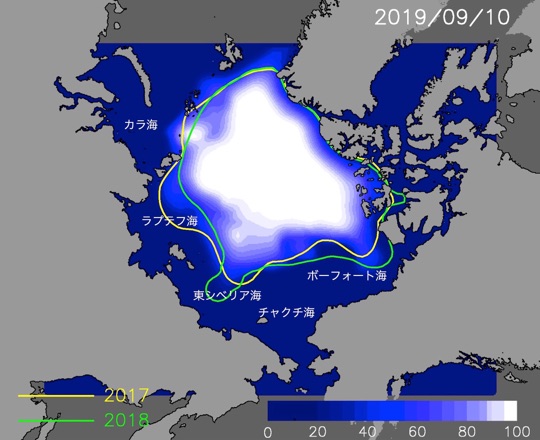

- チャクチ海からボーフォート海にかけての広い海域およびノヴォシビルスク諸島とその西側海域では例年より早く海氷域が後退します。一方、セヴェルナヤ・ゼムリャ諸島周辺は海氷が残りやすいでしょう。

- ロシア側の北東航路では8月10日頃に航路が開通する見込みです。

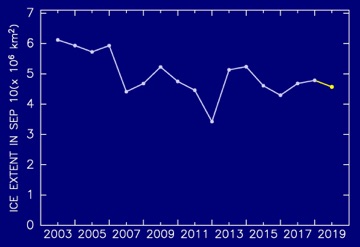

海氷最小期にあたる9月10日の北極海氷域面積は、約456万平方キロメートルと予想されます。これは昨年より4.6%小さい面積です。現在、第一報および第二報での予測よりやや速く海氷域が後退しており、今回の予測値も前回までの予測よりやや小さな値になっています。

夏季の北極海氷面積は最近数十年の間に急速に減少してきていましたが、2013年以降はその減少傾向がみられなくなっています。今年も海氷面積が大幅に減少することはない見込みです。

・ロシア側海域の特徴

東シベリア海では昨年と似た分布を保ちながら、昨年よりやや遅いペースで海氷域が後退します。一方で、東シベリア海とラプテフ海の間にあるノヴォシビルスク諸島からラプテフ海にかけての海域では例年より早く海氷がなくなりそうです。また、カラ海とラプテフ海の間にあるセヴェルナヤ・ゼムリャ諸島周辺の海氷後退が遅く、9月に入っても海氷が残りやすい見込みです。海氷が大陸から離れロシア側の開水面域がつながるのは、昨年とほぼ同じ8月10日頃と予想されます

・カナダ側海域の特徴

チャクチ海からボーフォート海にかけてのアラスカ・カナダ沖海域では、昨年より早く海氷域が後退します。カナダ多島海を除く北アメリカ大陸沿岸は、すでに航路が開通しています。

・多年氷分布の特徴

多年氷(昨年の夏以前からある厚い海氷)はグリーンランドからカナダ多島海にかけての沿岸と、ボーフォート海中央部に分布しています。今後もこの分布がほぼ維持される見込みです。また、風向きによっては、多年氷がカナダ沿岸に接近する可能性があります。

この予測計算には人工衛星搭載の国産マイクロ波放射計AMSR-EおよびAMSR2による観測データを用いました。海氷分布予測は7月15日までの海氷の動き、多年氷分布予測は7月15日時点での多年氷分布をもとに行なっています。予測の手法については、昨年の第一報をご参照ください。また、図2の中の昨年までの海氷域面積は気象庁による集計値を用いています。

毎日の予測図は国立極地研究所の北極域データアーカイブでも見ることができます。

北極海の衛星モニタリングや海氷予報、ここで用いた予測手法についてのご質問は北極海氷情報室(sea_ice@nipr.ac.jp)までお問い合わせください。

この基礎となる研究はGRENE北極気候変動研究事業から始まりました。北極海氷予測は、2015年から始まった北極域研究推進プロジェクト(ArCS)でも実施されました。