2022年第一報

2022.05.31 北極海氷情報室、木村詞明(東京大学大気海洋研究所)

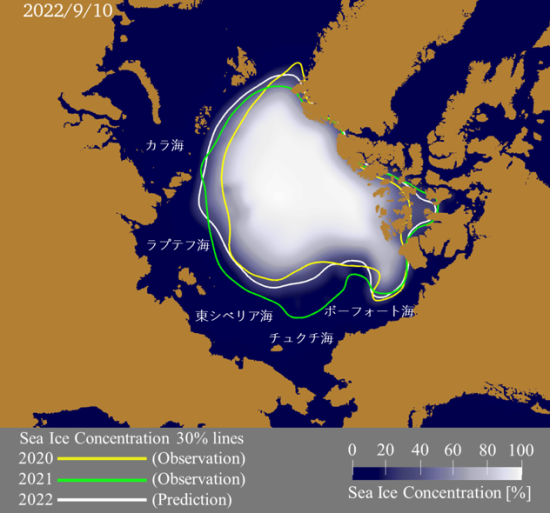

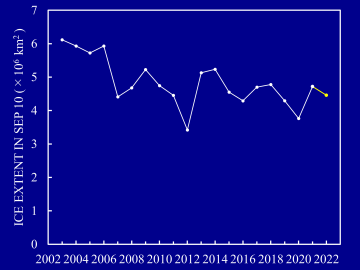

- 北極海の海氷域面積は9月の最小期に約446万平方キロメートルまで縮小する見込みです。 これは2020年より大きく、2021年より小さい値です。

- ロシア側の北東航路では8月12日頃、多島海を除くカナダ側の沿岸では7月30日頃に海氷が岸から離れ航路が開通する見込みです。

- ボーフォート海のカナダ多島海側に氷が解け残る見込みです。

白線は今年の予測の密接度30%の位置、色のついた線は過去二年分の密接度30%の位置を示す。

赤が例年より早く海氷がなくなる場所、青は遅くまで海氷の残る場所を示す。

この予報は「冬季から春季までの海氷の移動」「海氷年齢」および「海氷の平均発散値」の3つの要素を用いて行いました。

海氷の移動は12月から4月末までの海氷の動きから、海氷年齢は4月末の海氷の位置を最大4年間遡ることによって求めています。

また、平均発散値は今回の予測で新たに導入したもので、この値が多いほど若い氷が含まれる割合が多いと考えられます。

海氷最小期にあたる9月10日の北極海氷域面積は、約446万平方キロメートルと予想されます。これは2020年よりも大きく、2021年よりも小さい値です。

夏季の北極海氷域面積は最近数十年の間に急速に減少しています。2013年から2019年にかけてその減少傾向が顕著では無くなっていましたが、

2020年にはふたたび大きく減少し、9月10日の北極海氷域面積は、約377万平方キロメートルと2012年に次いで二番目に小さい値となりました。

しかし、2021年はボーフォート海からチュクチ海にかけて海氷が解け残り、9月10日の海氷域面積は約472万平方キロメートルと2020年から大幅に増加しました。

今年の予想海氷域面積は2021年よりやや小さいものの2020年よりかなり大きく、2020年の急激な減少が一過性のものであったことを示しています。

ロシア側海域

海氷域の後退は、その時期と海域分布ともに2020年、2021年とほぼ同様になる見込みです。 海氷が大陸から離れてロシア側の開放水面域がつながり航路が開通するのは、8月12日頃と予想されます。 航路開通日は、やや余裕を持って決定しており、実際にはこれより少し早い可能性があります。

カナダ側海域

チュクチ海からボーフォート海にかけてのアラスカ沖海域でも、2020年、2021年とほぼ同時期に海氷域が後退します。

北アメリカ大陸沿岸は、7月30日頃に開水面域がつながり、航路が開通する見込みです。

また、2020年、2021年と同様に、ボーフォート海のカナダ多島海側に海氷が解け残る見込みです。

これは、生成から3年以上経過した古い氷が2020, 2021年に引き続いてこの海域に広がっているためです。

そのため、解け残る海氷も厚いものが多い可能性があり、注意が必要です。

毎日の予測図 は国立極地研究所の北極域データアーカイブシステムでも見ることができます。 また、海氷齢(日齢、年齢)に関しても北極域データアーカイブシステムで公開を始めました。

予測手法

予測には人工衛星搭載の国産マイクロ波放射計AMSR-EおよびAMSR2による観測データを使用しました。

上記の通り、予測計算には3つの値を用います。「冬季から春季までの海氷の移動」は以前から用いているもので、海氷の動きをもとに、海氷の厚くなる場所を推定します。

「海氷年齢」は昨年の第三報から予測に加えたもので、海氷上に配置した粒子の位置を最大4年間遡り、海氷生成日を特定することによって求めます。

昨年までの予測手法については、2018年の第一報、2021年の第三報補足をご参照ください。

海氷年齢を予測に加えた昨年の第三報でも、チュクチ海からボーフォート海にかけて海氷がまばらに解け残ることを予測できませんでした。

これは、古い多年氷の考慮の方法が適切でなかったためと考えられます。そこで、今回の予報では海氷の平均発散値を計算に加えました。

過去の事例を見ると、海氷年齢と解け残り方の関係は単純ではなく、発散量を加えることで、より現実的な考慮が可能になると考えられるためです。

発散とは、そこにあるものが「どれだけまばらに広がっていくか」を示した値です。つまり、発散が大きいほど海氷の間に隙間ができ、そこで新しい海氷が生まれることになります。

発散値は、海氷年齢の推定の際に追跡した粒子の位置を用い、毎日の粒子位置の周囲の海氷の動きから計算します。

平均発散値は生成以降の発散値をすべて加算し、それを生成からの日数で割ったものです。この値が大きいほど、厚い氷の場所にも薄い海氷が混在し、平均の厚さが薄くなると考えられます。

予測は以下の回帰式を用いて行いました。

\begin{align*}

(SIC’)^{n}_{i,j} = a \cdot{} P^{n}_{i,j} + b \cdot{} (SIA)^{n}_{i,j} + c \cdot{} (DIV)^{n}_{i,j} + d

\end{align*}

ここで、$SIC’$は回帰式より求められる海氷密接度の線形トレンドからの偏差、$P$は冬季から春季までの海氷の移動から計算される粒子の密度、$SIA$は海氷年齢、

$DIV$は海氷の平均発散値、$n$は年、$i,j$は格子点の座標、$a,b,c,d$は回帰式を決定する係数で、これらの係数は最小二乗法を用いて求めます。

(係数の詳しい求め方に関しては2021第三報補足をご覧ください。)最終的な海氷密接度の値はここで求めた値を海氷密接度の線形トレンドから予測される値に足し合わせることにより求めています。

計算に利用したデータは2007年~2011年までと2016年~2021年までです。途中の空白期間は2011年のAMSR-Eの観測終了から2012年のAMSR2の観測が開始されるまでの欠測によるものです。

海氷年齢の推定に4年分のデータを使用するため、観測データ取得開始の4年後から予測への使用が可能になります。

北極海の衛星モニタリングや海氷予報、ここで用いた予測手法についてのご質問は海氷情報室(

)までお問い合わせください。

この予測およびその基礎となる研究は、GRENE北極気候変動研究事業から始まり、北極域研究推進プロジェクトに引き継がれ、2020年度からは北極域研究加速プロジェクト(ArCS II)で実施しています。