2024年度北極海氷中期予報第三報補足

第三報では、直近の海氷分布を用いた新たな手法で予測を実施しました。本補足では予測の方法についておよびとその手法の精度について紹介します。

手法について

北極海の海氷域は6月頃から減りはじめ、7月にはロシアやアラスカ沿岸の多くの場所で海水面が広がっていきます。

平年よりも早く海水面が広がった場所は、その周囲でも海氷も融解がすすんでいると考えられます。

また、海水面が広がることにより、太陽光を吸収しやすくなるため、周囲の海氷の融解がさらに促進されます。

これらのことから、7月の海氷分布とそれ以降の夏季の海氷分布には相関があると予想されます。

今回の予測はこの関係に注目して行いました。具体的な予測方法について7月26日のデータから9月10日の予測することを例にとって説明します。

まず、9月10日のある地点のデータとその地点から半径600㎞以内にある7月26日の地点データそれぞれとの相関係数を計算し、

相関係数が一番大きい地点との場所について単回帰分析で経験式を作成します。

半径600㎞の範囲に限定するのは遠く離れた場所と偶然相関が高くなる場合を排除するためです。

そして予測する年の7月26日の値を経験式に代入することで、9月10日のある地点における予測値を得ることができます。

この一連の予測を領域すべての地点で実施することで面的な予測をしています。

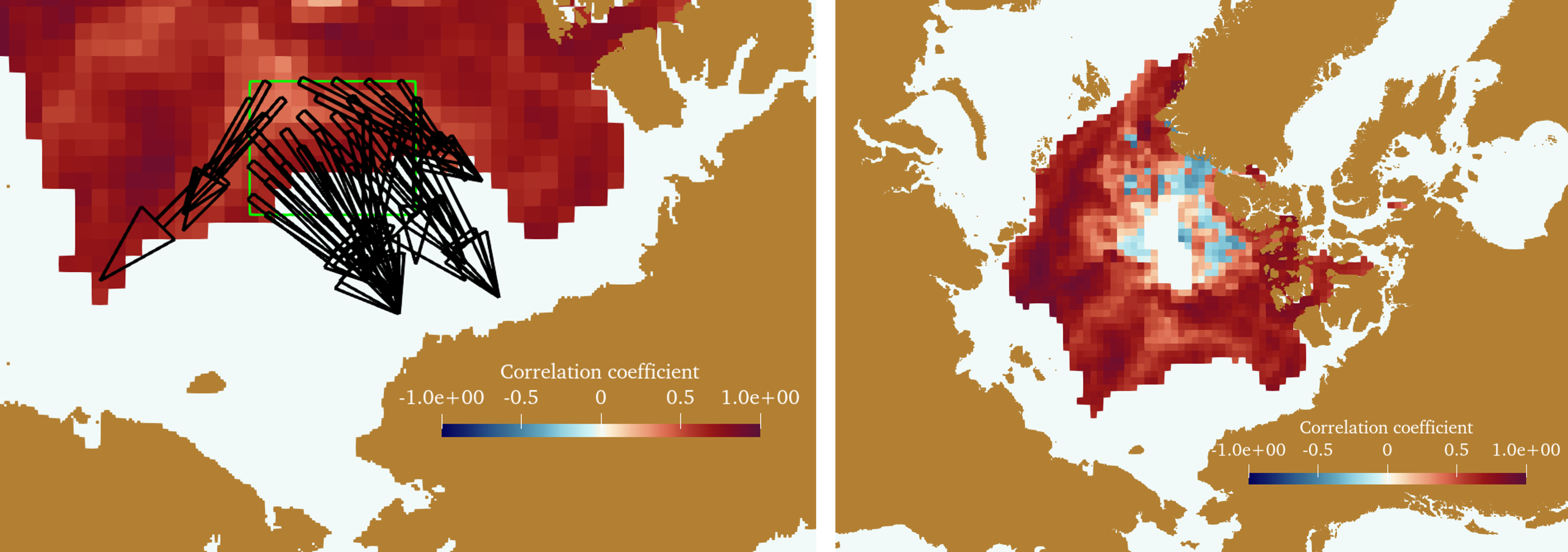

図1は相関係数がもっとも大きくなる位置の組を矢印で表したもので、7月26日のどの地点での解け方と9月10日の注目した地点での解け方が一番似ている場所を表しています。

また同図, 図右のカラーマップは相関係数の値を示しており、どの位置に関しても、高い相関があることがわかります。

本予測では7月17日から7月26日までの各日のデータをもとに予測値を算出し、それらを平均したものを予測結果としています。

これは図2のような偶然の高相関による予測値のばらつきを除去するためです。

観測値を用いた過去手法との簡易比較

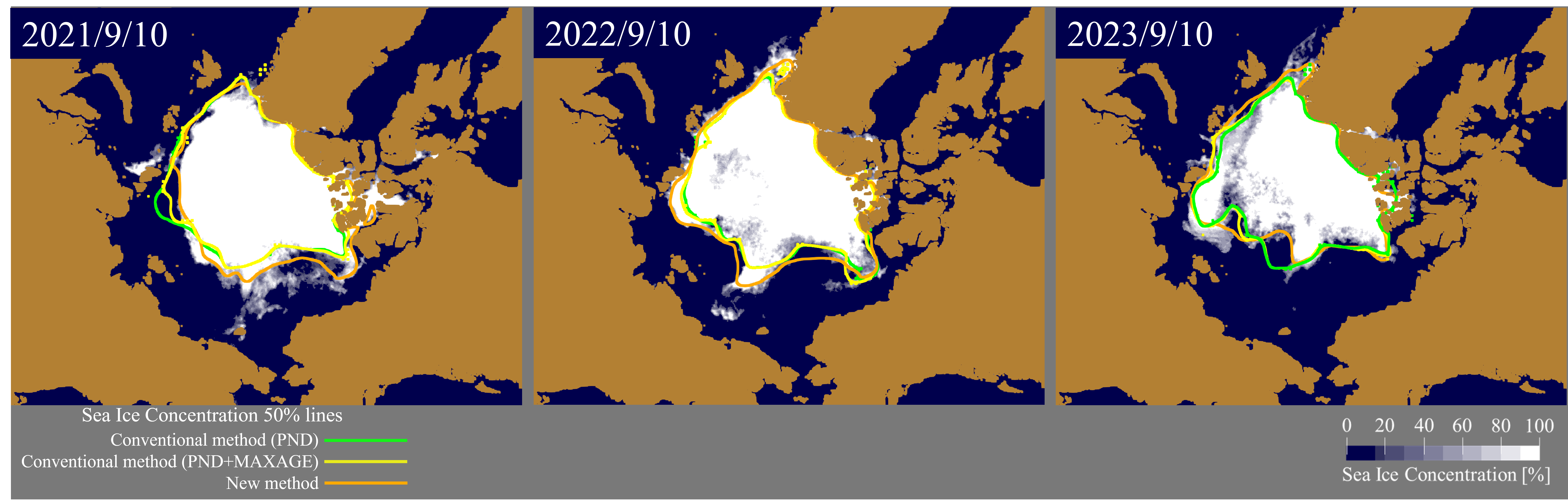

図3は、2021年、2022年、2023年の9月10日における海氷の再予測結果を示しています。

この図では、新手法(橙線)と従来手法(緑線、黄色線)による予測結果を衛星観測値(AMSR2)と重ね合わせています。

予測値の線は海氷密接度50%の位置を表しています。

従来手法には2種類あり、緑線は「冬から春にかけての海氷の移動」を考慮したもの、黄色線はそれに加えて「海氷の年齢」も考慮したものです。

観測値については、海氷密接度15%以上の領域を表示しています。

従来手法では両者とも類似した分布を示していることがわかります。具体的には、2021年には大西洋側で、2023年には東シベリア海で観測値よりも過大予測しています。

また、2022年には東シベリア海で過小予測が見られます。

一方、新手法では実際の海氷域よりも一部過小評価している箇所はあるものの、全体的に海氷分布をよく予測できています。

特に、従来手法で過大予測していた海域での予測精度が向上しています。

これらの比較結果に基づき、今年の第三報では新しい手法を採用しました。新手法の導入により、より正確な海氷分布の予測が可能になったと考えられます。