北極・南極の2024年9月の海氷情報

1.北極における2024年9月の海氷状況

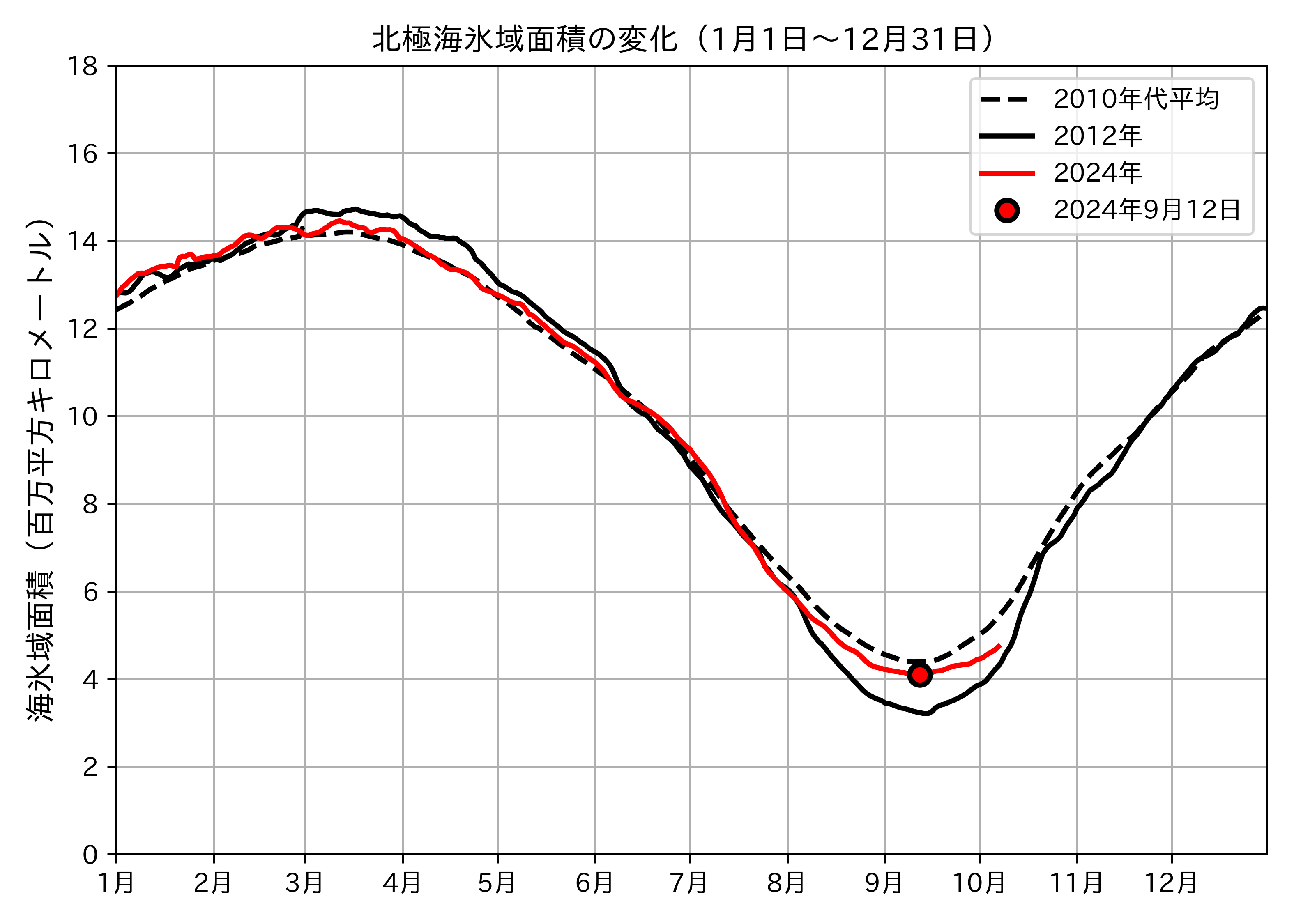

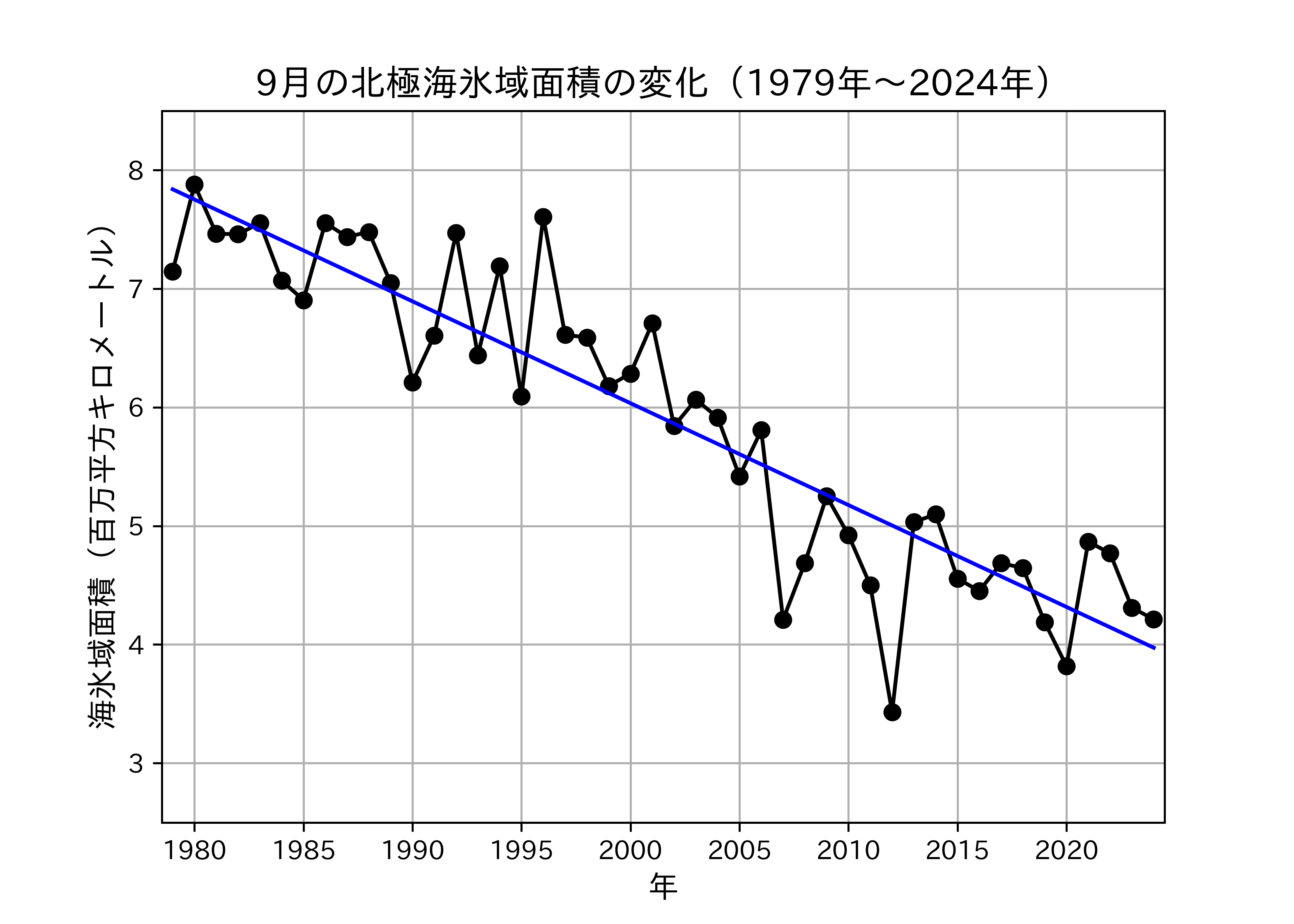

図1 は、1月1日から12月31日までの海氷域面積(注1)の変化を示しています。2024 年の海氷域面積は、3月に最大となった後、6月上旬までは9月の海氷域面積が衛星観測史上最小を記録した2012年より小さな状態で推移しました。 8月上旬に海氷域面積の減少速度は鈍化し、9月12日に衛星観測史上6番目に小さい面積を記録しました(注2)。その後、結氷が始まり徐々に海氷域面積は増えました。図2は、1979年から2024年までの9月の海氷域面積の変化を示しています。 年による違い(経年変動)が大きいものの、長期的には1年あたり約8.59万平方キロメートル(おおよそ北海道の面積に相当)の割合で減少しています。 一方、2010年以降で長期変化傾向を調べると1年あたり約1.59万平方キロメートル(おおよそ岩手県の面積に相当)の割合となり、減少速度が遅くなっていることがわかりました。 海氷は、地球温暖化に加えて、大気や海洋の内部変動の影響を受けて変動しています。そのため、今後も注意深くモニタリングを行い、海氷の変動メカニズムを解明するための研究を継続する必要があります。

1.2.ウランゲリ島付近の海氷状況

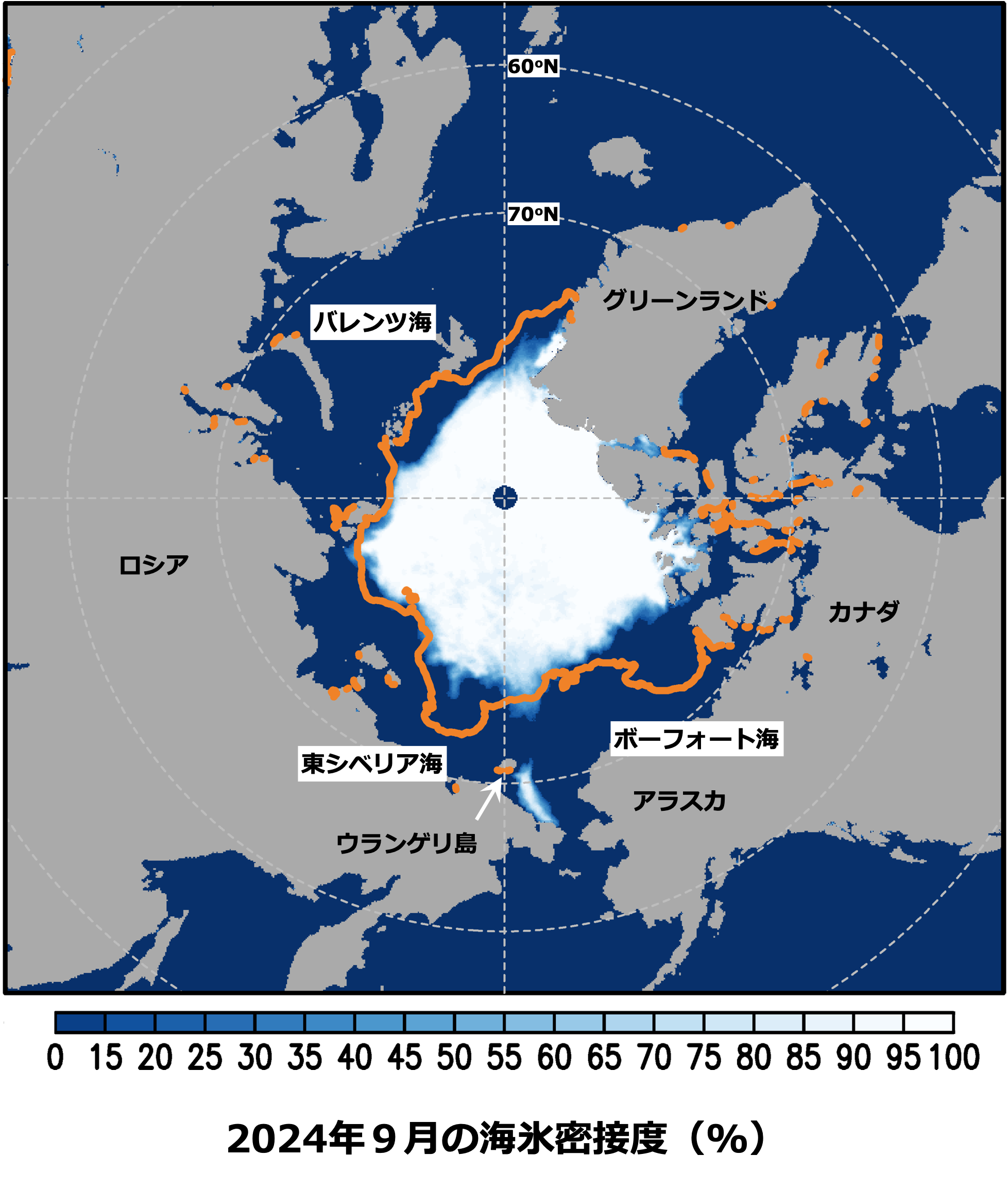

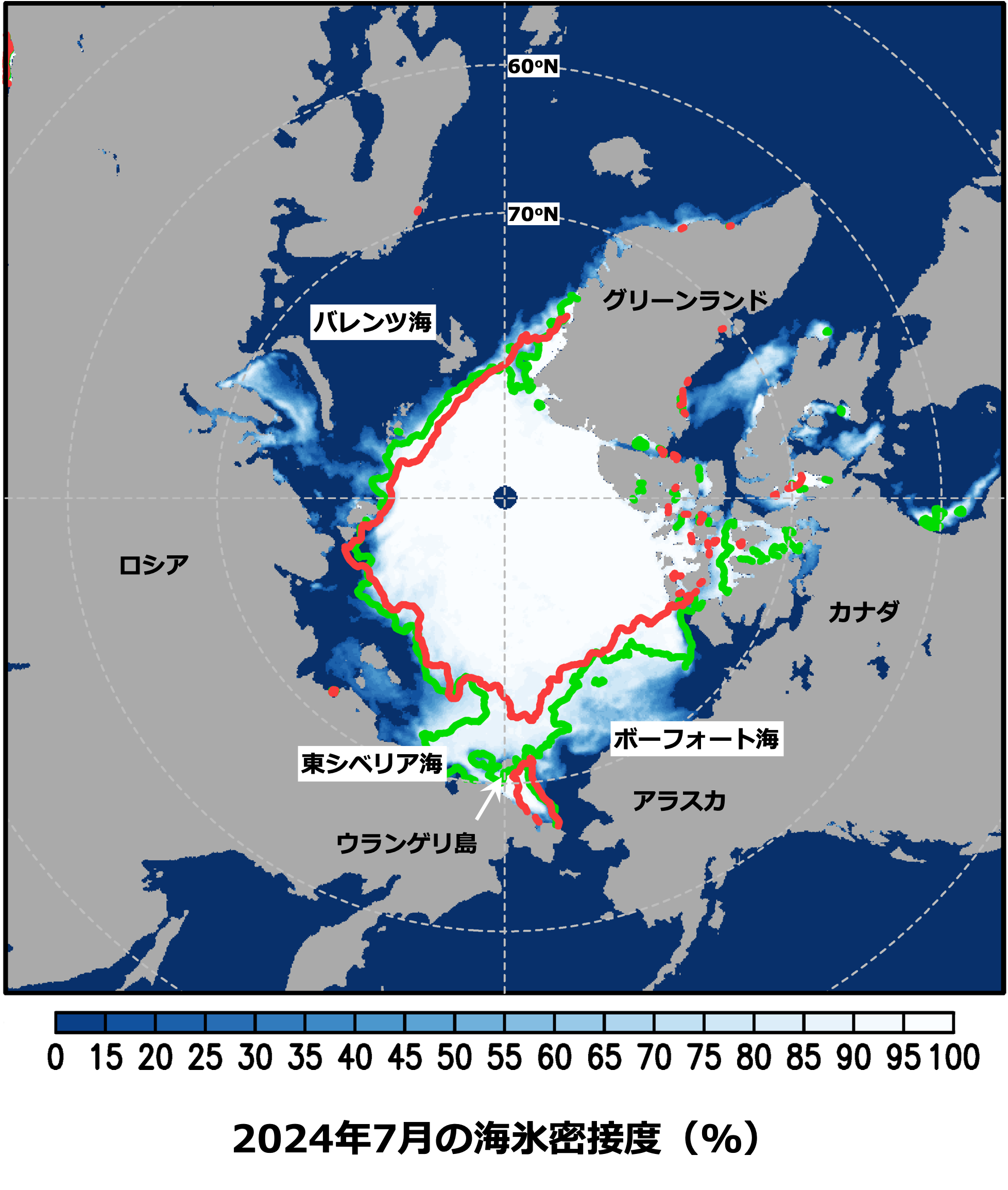

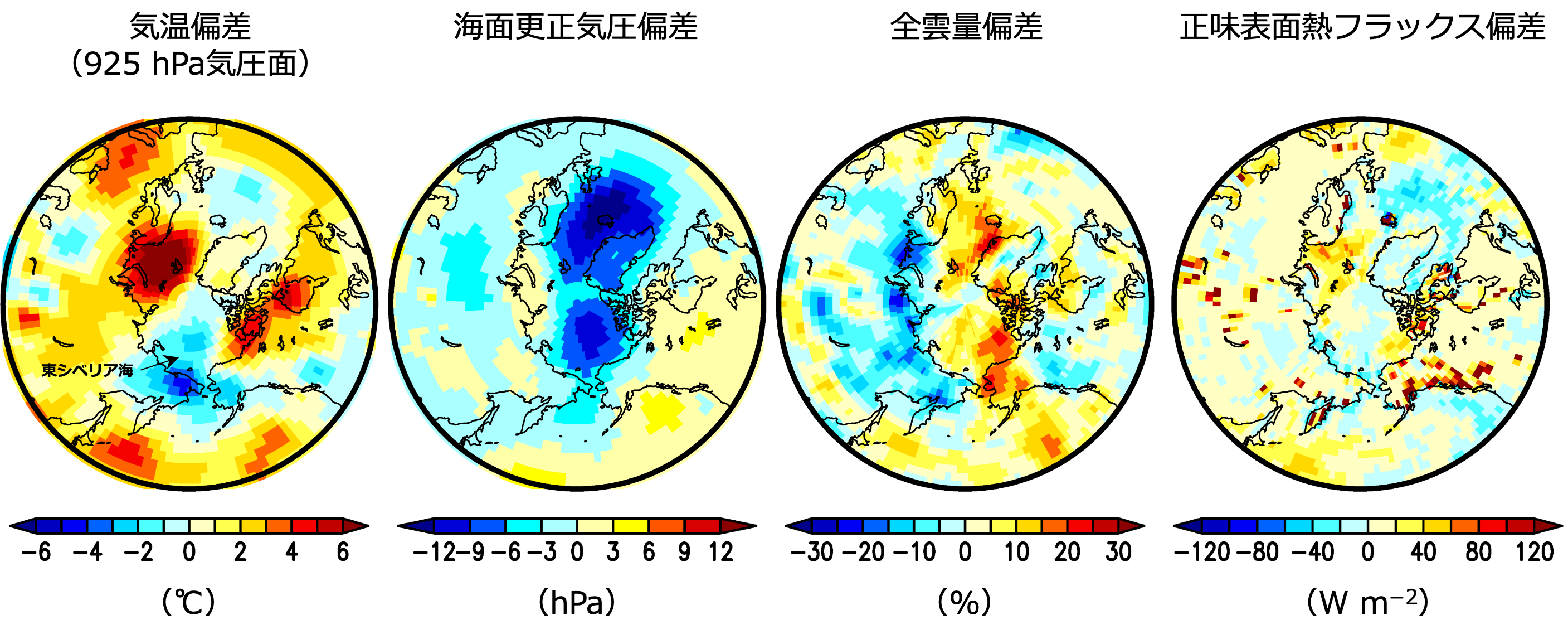

図3は、北極における2024年9月の海氷密接度(注3)の空間分布を示しています。 2010年代平均の9月の海氷縁と比較すると、バレンツ海の北側からグリーンランド東岸沖にかけての海域や、東シベリア海とボーフォート海において、海氷後退が顕著に進んでいることがわかります。 一方、ウランゲリ島東海域では海氷が孤立して残り、2024年の夏を特徴付ける海氷状況となりました。図4は、北極における2024年7月の海氷密接度の空間分布に8月と9月の海氷縁を重ねたものを示しています。 7月の東シベリア海やボーフォート海はその大部分が海氷に覆われていますが、8月にボーフォート海では海氷が大きく後退するのに対して東シベリア海では海氷が残っていることがわかります。 このような海氷状況が8月の北極海氷域面積の減少速度が鈍化したことやウランゲリ島東海域に海氷が残ったことに少なからず影響したと推察されます。 図5は、大気再解析データ(NCEP-NCAR Reanalysis 1、注4)を用いて調べた2024年8月の大気状況を示しています。東シベリア海に着目すると、上空約800 m(925 hPa面)での気温が低かったことがわかります。 これは、北極海上の低気圧偏差に伴い、北寄りの冷たい風が吹き込んでいたためです。さらに、この風によって海氷は沿岸付近に押し付けられる状況だったと考えられます。 また、正味表面熱フラックス偏差を見ると、東シベリア海では負値が観測されており、これが海氷融解を抑制する方向に作用していたと考えられます。 このように、ウランゲリ島を含む東シベリア海では、力学的にも熱力学的にも海氷が残るための好条件が整っていたと推察されます。 また、この海域は海氷が収束しやすいため(注5)、融解期を迎える前に力学的に海氷が厚くなっていた可能性も示唆されます。

2.南極における2024年9月の海氷状況

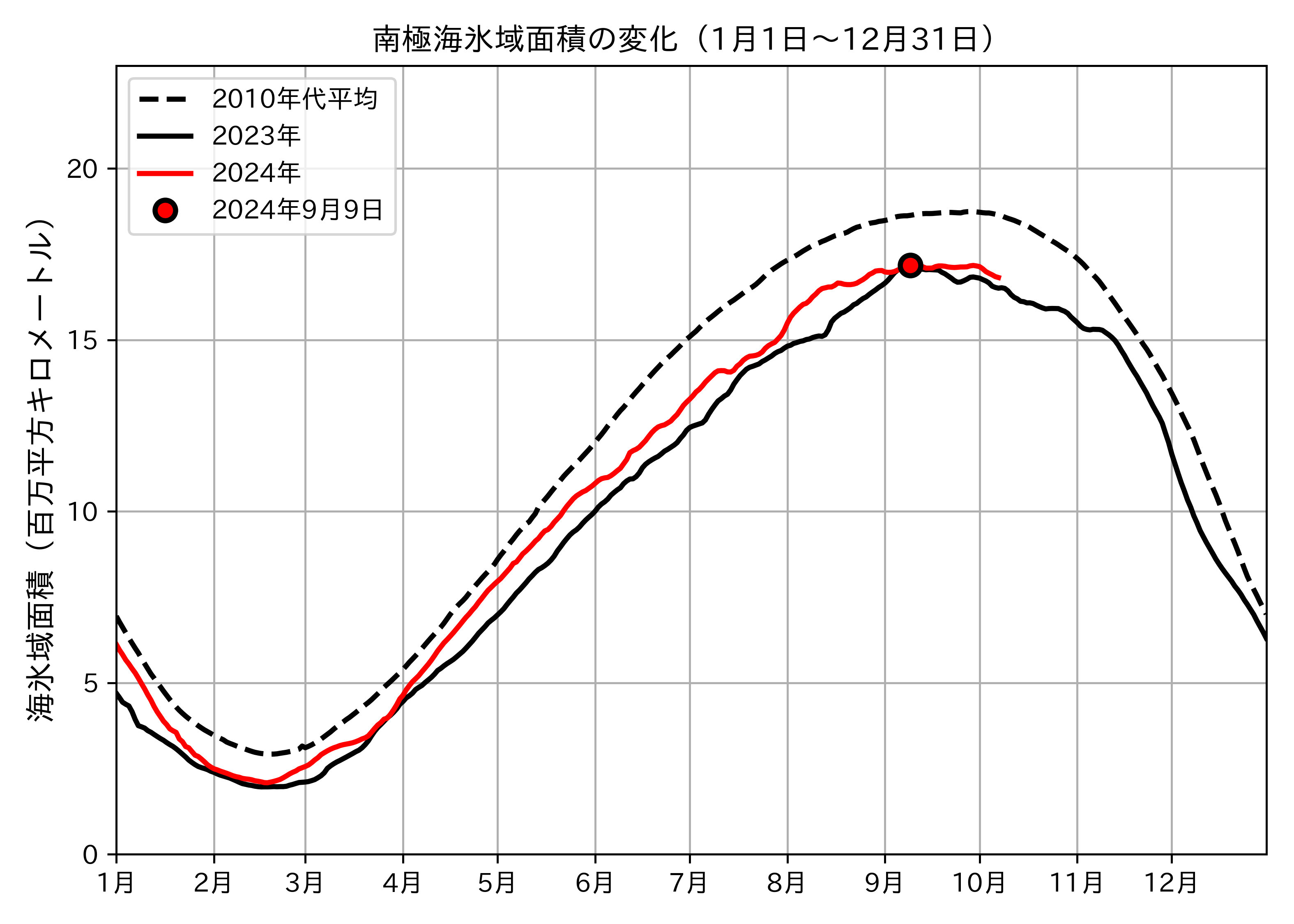

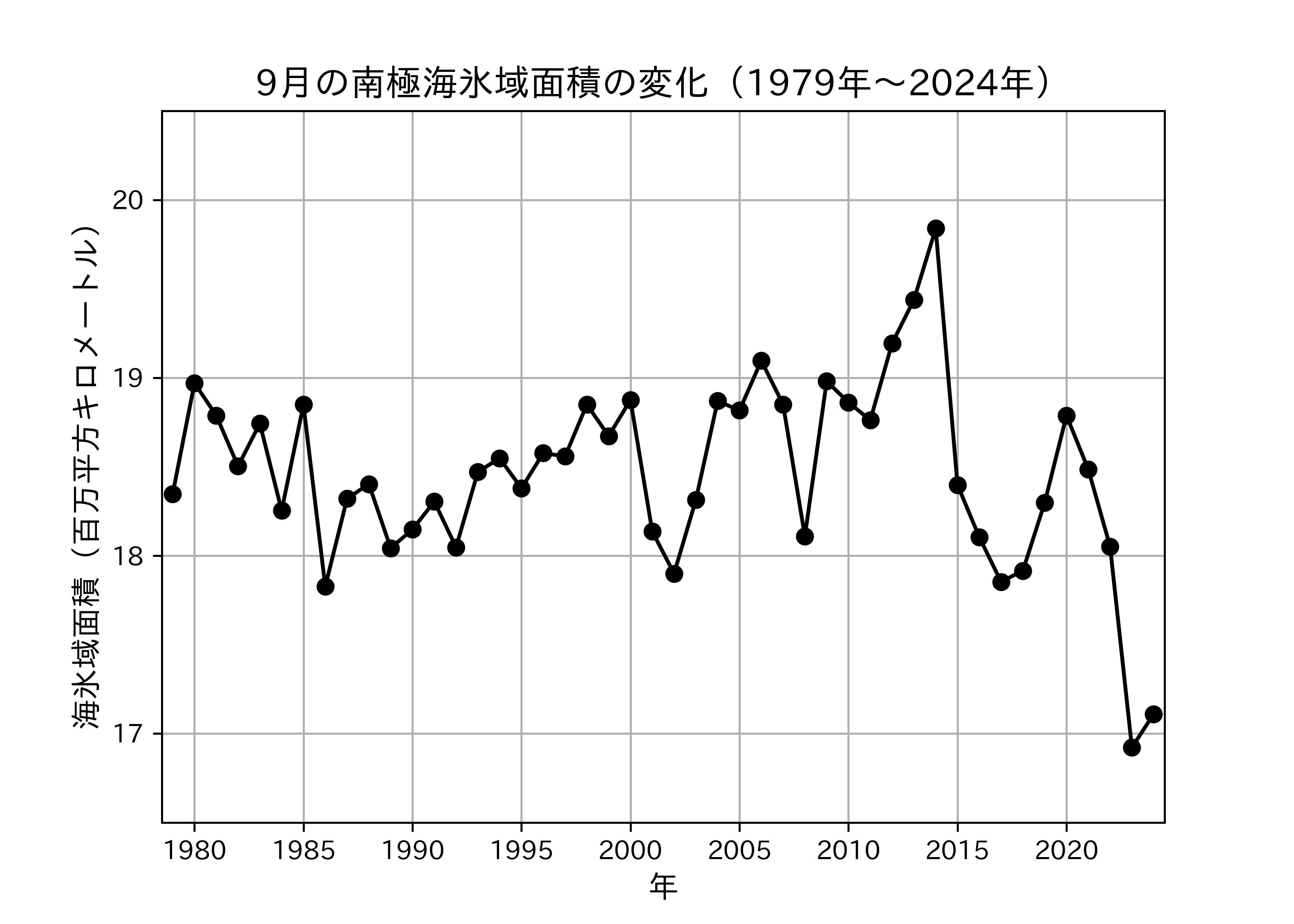

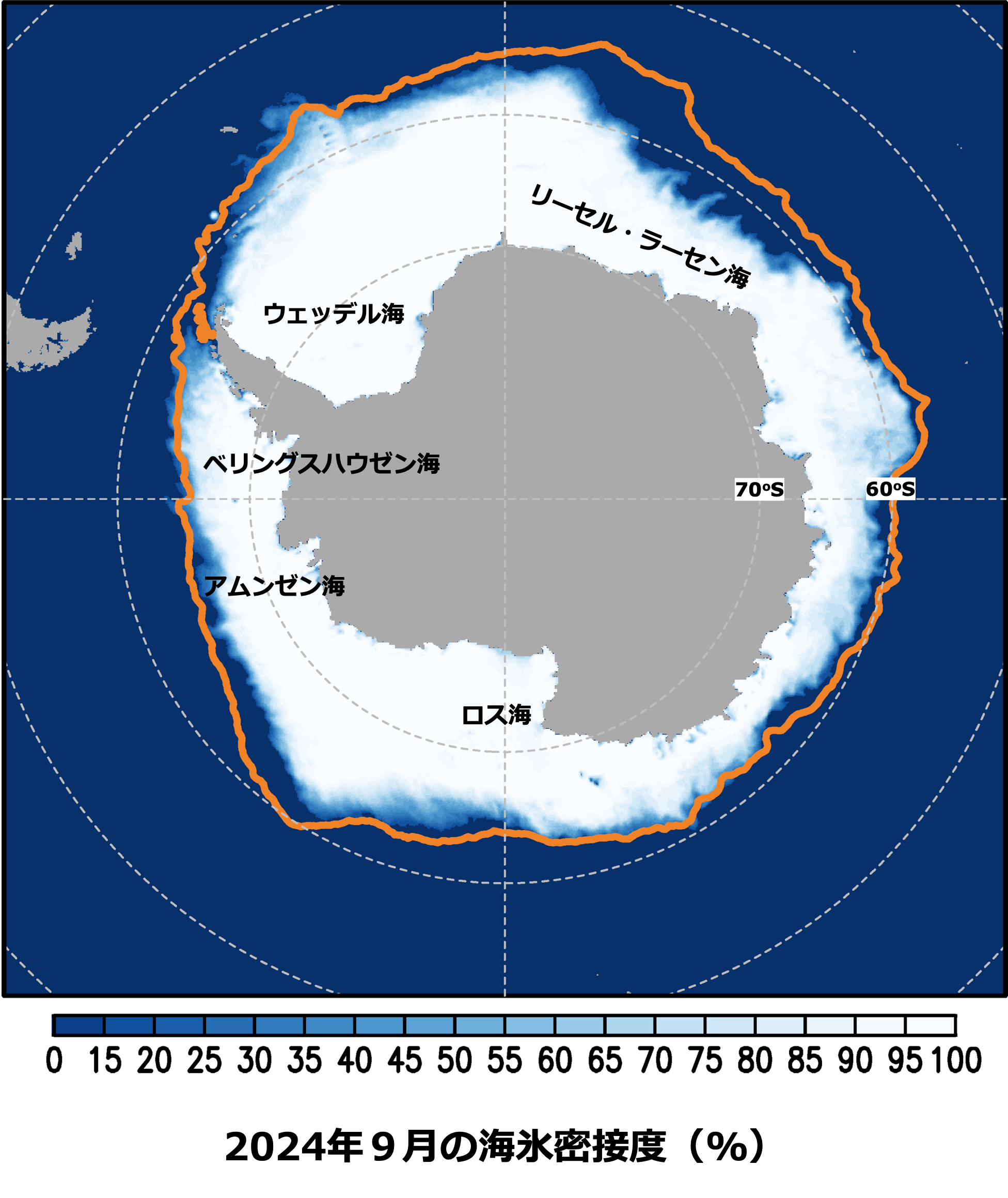

図6は、1月1日から12月31日までの海氷域面積の変化を示しています。北半球と南半球では季節が逆転するため、9月は南極海にとっての冬となり海氷域が1年の内で最も拡大する時期です。 10月10日付の記事 で紹介した通り、海氷域面積は9月9日に2024年の年間最大値を記録し、衛星観測史上2番目に小さい面積となりました。 その後も同程度の海氷域面積を維持しながら推移し、最終的に2024年9月平均の海氷域面積は約17.1094百万平方キロメートルとなり、最大面積と同様に衛星観測史上2番目に小さい面積となりました(図7)。 2010年代平均の9月の海氷縁と比較して、2024年9月の海氷密接度の空間分布は、リーセル・ラーセン海の北側での海氷後退が大きく、アムンゼン海やロス海でも海氷が後退している様子がわかります(図8)。 南極海では冬季も夏季も海氷域面積が極端に小さい年が2年連続で続いており、ここ数年の急激な海氷減少は地球温暖化や気候変動の影響を反映している可能性が高く、その原因を解明するためにも注意深くモニタリングし、研究を継続してゆく必要があります。

注1:海氷域面積

通常の北極・南極海氷域面積の計算では、データ欠損による算出エラーを防止するため、複数日データの平均から算出しています。本記事では、5日平均の確定値を使用しました。 2日平均の速報値は、ADSをご参照ください。

注2:2024年9月21日の記事

この記事では2日平均の速報値を使用したため、北極海氷域面積の最小値(約407万平方キロメートル)は、9月13日に記録しました。

注3:海氷密接度

ある面積(図3-4、図8の場合は100平方キロメートル格子)に占める海氷の割合(0〜100%)を示す用語である。

注4:NCEP-NCAR Reanalysis 1

米国環境予測センター(NCEP)と米国国立大気研究センター(NCAR)で開発・提供されている 大気再解析データ(Kalnay et al., 1996)。 本記事では、1948年から2024年9月までの月平均データを使用しました。

注5:北極海の海氷の動きは、主に風や海流の影響を受けて日々変化していますが、平均的な海氷循環パターンとして、カナダ海盆域の時計回り循環流(ボーフォート循環流)とシベリア沿岸海域から北極点を通りフラム海峡へと抜けるトランスポーラードリフトが知られています。 東シベリア海はこの二つの海氷循環の影響を受けることで海氷が集まりやすい海域であり、シベリア沿岸海域の中でも海氷後退は遅く夏の海氷が残りやすい傾向があります。

参考文献

Kalnay et al.,The NCEP/NCAR 40-year reanalysis project, Bull. Amer. Meteor. Soc., 77, 437-470, 1996